2021年秋ごろにJAXAが宇宙飛行士を募集するそうです。

毛利宇宙飛行士がスペースシャトルで日本人で初めて宇宙に飛び立ったのは1994年です。現在までに、向井、土井、若田、野口、星出、山崎、古川、油井、大西、金井宇宙飛行士しか日本人として宇宙に飛び立っていません。

1961年、ソ連のガガーリンが初めて宇宙に飛び立ちました。“地球は青かった”の名言を残した宇宙飛行士です。(実際は少し違うようですが…)

現在の宇宙飛行士は宇宙でどのように思うのでしょうか。

13年ぶりの募集です。狭き門であり、応募するだけでも勇気が必要です。

チャレンジしてみてはいかがでしょう。

2月13日の診察後にスタッフからチョコをもらいました。

甘すぎず、少し苦味も入っています。大人なチョコです。

自宅では手作りクッキーです。娘が作ってくれました。

サクサクして何個でも食べられます。

どちらもとても美味しかったです。

満足です。

ホワイトデーのお返しを考え中です。

まもなくスギ花粉の本格的な飛散が始まります。愛知県のスギ花粉の飛散開始日は例年2月中旬ごろですが少量のスギ花粉はすでに飛散していると思われます。敏感な方はすでに鼻や目がむずむずしているかと思います。

TVやネットなどの花粉情報で迅速で正確な情報が得られる時代ですが、当院ではダーラム型花粉捕集器を用いて花粉数の計測を行っています。

花粉計測はシンプルで古典的です。花粉捕集器は西精機の製品です。丁寧な作りでキレイに溶接されています。雨風に耐えられる頑丈な作りをしています。

風通しの良い場所にスライドグラスを乗せた花粉捕集器を設置します。

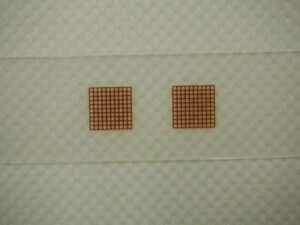

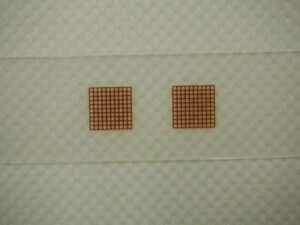

スライドグラスには1平方センチメートルの四角が二つあり、四角内の花粉を計測しやすいように細かい格子状になっています。薄くワセリンを塗ってスライドグラス上に自然落下した花粉が飛んでいかないようにしています。

1日置いたスライドグラスをカルベラ液で染色して顕微鏡で花粉数を計測します。スライドグラスは松波硝子製です。カタログモデルではありませんが丁寧に対応していただきました。

顕微鏡とそれを入れる木箱です。顕微鏡はしばらく使用していませんでした。レンズの汚れはひどいものでしたがオリンパスの方にクリーニングと可動部にオイルを塗布していただき十分に使える顕微鏡にしていただきました。光源はハロゲンランプで切れてしまったら予備がありません…

花粉飛散開始日は1平方センチメートルに1個以上の花粉が2日連続で計測された日になります。花粉数は下記のように定義されています。

- 少ない (0~9個)

- やや多い (10~29個)

- 多い (30~49個)

- 非常に多い (50個以上)

コロナ対策で例年以上にマスクを使用すると思われますが、例年以上に換気が必要になります。花粉情報を参考に予防、治療を行う必要があります。

当院で計測した花粉飛散数は院内で掲示しています。

スギ花粉の季節が近づいてきています。毎年、治療に満足されている方や満足されていない方など様々かと思います。

治療に関しては抗ヒスタミン薬などの飲み薬が中心にです。今回は鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)についてお話します。

患者さんからは、前回処方された鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)はあまり使っておらず残っているので飲み薬だけ処方して欲しいです。点鼻薬の刺激が嫌で使用していませんなどの言葉をよく耳にします。

鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)の特徴は、鼻アレルギー診療ガイドライン2020では

1)効果は強い

2)効果発現は約1~2日

3)副作用は少ない

4)鼻アレルギーの3症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)に等しく効果がある

5)眼症状にも効果がある

と記載されています。

鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)の刺激が嫌いな患者さんには刺激が少ない粉タイプもあります。

過去の治療で満足が得られておらず、今までに鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)をあまり使用してこなかった患者さんは内服と鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)の併用を試してみる価値はあると思います。また鼻噴霧ステロイド薬(点鼻薬)のみで症状が落ち着く患者さんもいると思います。

患者さんそれぞれが自分にあった治療法を見つけることで毎年苦しんでいた花粉の季節を乗り切ることができればと考えています。

イヤホンやヘッドホンを使用しての音楽鑑賞を行う機会は多いと思われます。

携帯できる音楽端末の普及に伴い、多くの人があらゆる場所で、長時間、好きな音楽を聴くことが可能になっています。また若い方は普段から大音量を好んでいる人も多いと思われます。長時間、大きな音での音楽鑑賞により難聴が引き起こされる可能性があります。電車などの騒音が大きい場所では知らない間にボリュームを上げていることがあります。音量を上げないためにノイズキャンセリング効果のあるイヤホンやヘッドホンの使用も耳の保護には有効です。

職業性の騒音性難聴は会社による騒音対策が必要になりますが、音楽鑑賞などの非職業性の騒音性難聴は聴覚を守るために本人の対策が必要になります。

世界で11億人の若者が携帯端末などによって安全でないレベルの音に曝露されているとして、WHOは2015年に“Make Listening Safe”というキャンペーンを立ち上げました。

音による難聴を予防することは可能であり、今まで気にしていなかった音量調節や聞いている時間を見直してはいかがでしょうか。