アレルゲン免疫療法の歴史古く、皮下免疫療法は海外では1910年代から、我が国では1960年代から治療がおこなわれています。舌下免疫療法に関しては日本では2014年に液体によるスギ舌下免疫療法が、2015年には錠剤であるダニ舌下免疫療法が保険適応になりました。2018年にはスギも錠剤が発売され、現在は液体から開始した患者さんも錠剤への移行をおこなっています。(錠剤への移行が完了した患者さんがほとんどかと思います)

当初は12歳以上が適応でしたが、2018年に年齢制限がなくなり小児の適応範囲が広がっています。年齢下限の設定はされていませんが5歳以上が推奨されています。1)口の中に薬を正しく保持できるか、2)副反応の症状を適切に訴えられるか、3)投薬後の運動を控えることができるかなどが理由に挙げられます。

一番気になるのはやはり有効性だと思います。フランスでの5~17歳(総数736人)でのダニ舌下免疫療法の検討では、治療の尊守率(薬をしっかり使用しているか)が86.5%、効果を83.8%に確認でき、満足度は85.3%に認めたとの結果でした。成人(総数551人)と比較して同様であったとの報告があります。スギ舌下免疫療法も成人同様に有効であったとの報告があります。

小児期舌下免疫療法を開始する利点は、1)長期に渡るアレルギー性炎症による鼻粘膜組織が不可逆的な変化を防ぐことが期待されます。2)アレルギー性鼻炎の小児はしばしば喘息を合併し、鼻炎が重症であるほど喘息のコントロールが悪いとの報告があります。鼻症状の改善は喘息へのよい影響が期待されます。3)小児期のアレルギー性鼻炎は喘息発症の危険因子です。喘息発症の予防的効果も期待されています。

副反応も両親にとって気になることかと思います。ダニ、スギ共に大人と同じ量、同じスケジュールで治療をしていきます。副反応の多くは口の中の違和感、掻痒感(かゆみ)や腫脹など局所反応がほとんどです。ただし低年齢であるほどアナフィラキシーなどの症状を適切に訴えることが難しい場合もあり十分な注意が必要になります。

舌下免疫療法は長期に渡る治療のため、治療を継続するために低年齢であるほど家族の協力が不可欠です。年齢が上がってくると薬は患者の自己管理になることが多いためしっかり薬を服用できているか、服用後に運動をしてしまわないかなどの注意も必要になります。

外来にてご相談ください。

良性発作性頭位めまい症は耳石が関与するめまいとしてご存じの方も多いと思います。めまい疾患の中で最も頻度が高いと言われています。

今回は、良性発作性頭位めまい症ではなくメニエール病について書いてみます。メニエール病はめまい発作を繰り返し、めまい発作に伴い聴覚症状(難聴、耳鳴、耳閉感など)が出現します。めまいの初期はめまい発作が改善すると聴覚症状も改善しますが、めまい発作を繰り返している間に難聴が改善しなくなります。めまい発作の持続時間は10分程度から数時間程度です。数秒から数十秒程度の短いめまいや1日以上続くめまいはメニエール病とは考えにくいと思われます。

メニエール病非定形例と呼ばれる病態があります。蝸牛型と前庭型があります。

蝸牛型は、難聴、耳鳴、耳閉感などの聴覚症状を反復しますが、めまい発作を伴わない病態です。メニエール病への移行(めまいを伴うようになる)は約20%と報告されています。

前庭型は、メニエール病のようなめまい発作(誘因なく、10分程度から数時間程度のめまい)を反復し、聴覚症状(難聴、耳鳴、耳閉感など)を伴わない病態です。メニエール病への移行(聴覚症状を伴うようになる)は約15%と報告されています。

メニエール病は、脳梗塞や脳出血などの中枢性めまい(頭のめまい)のように生命に関与するめまいではありませんが、めまい発作が頻回の場合は日常生活への影響も大きくなります。

メニエール病の治療は薬物療法だけでなく生活指導が大切になります。生活指導には過労、睡眠不足、ストレスを避け、ウオーキングなどの有酸素運動も有効です。これらの治療法でめまい発作が抑えられ場合が多いのですが一部にはめまいが改善しない場合もあり、中耳加圧療法などの新しい治療法もでてきています。

メニエール病や良性発作性頭位めまい症以外にも様々なめまい疾患があります。最近では前庭性片頭痛や持続性知覚性姿勢誘発性めまいと呼ばれるめまい疾患もあります。

メニエール病に関しては疫学や生活指導について、その他のめまい疾患についてもブログ更新していきたいと思います。

めまいが起きた時にまず心配になるのが中枢性めまい(脳からのめまい)と思われます。中枢性めまいの頻度は決して高くありませんが生命に影響を与えたり、後遺障害により日常生活に影響を与えたります。

耳(内耳)からの前庭覚、目からの視覚、足(筋や腱)からの深部覚の情報から、脳(小脳や脳幹)が体の位置や動きを計算し、体のバランスを保っています。そのため耳や脳に障害をきたすとめまいやふらつきを生じます。

脳は体のバランスの維持と、それ以外の運動や感覚を司どっています。そのため中枢性めまいは、めまい以外の脳神経症状として眼球運動障害(物が二重に見えるなど)や構音障害(呂律が回らない)、手足や顔面の運動障害や感覚障害(手足や顔面がしびれたり、動かしにくい)などを伴うことが多くなります。また小脳性運動失調を伴うこともあります。それに対して耳からのめまいは、めまいのみ(良性発作頭位めまい症、前庭神経炎など)、もしくはめまいと難聴(メニエール病、めまいを伴う突発性難聴など)以外の神経症状は伴わないことになります。また中枢性めまいは視覚や深部覚による補正が効きづらいため、耳からのめまいに比べて立っていることや歩行がより困難(体幹失調)になることもあります。

頻度は少ないのですが、常に中枢性めまいに注意しながらの診察が必要になります。

今後はめまい疾患の多くを占める耳からのめまいも書いていきたいと思います。

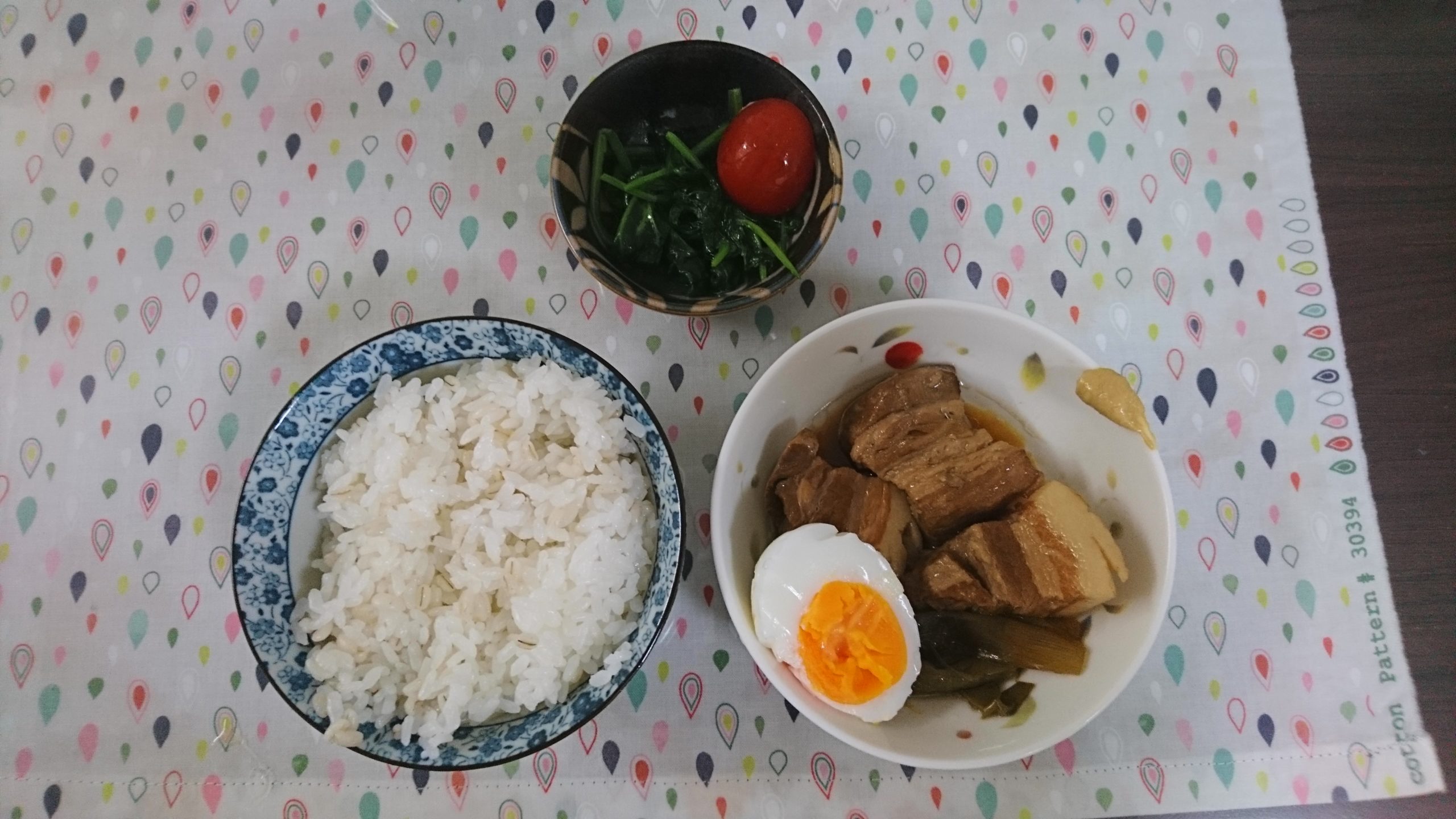

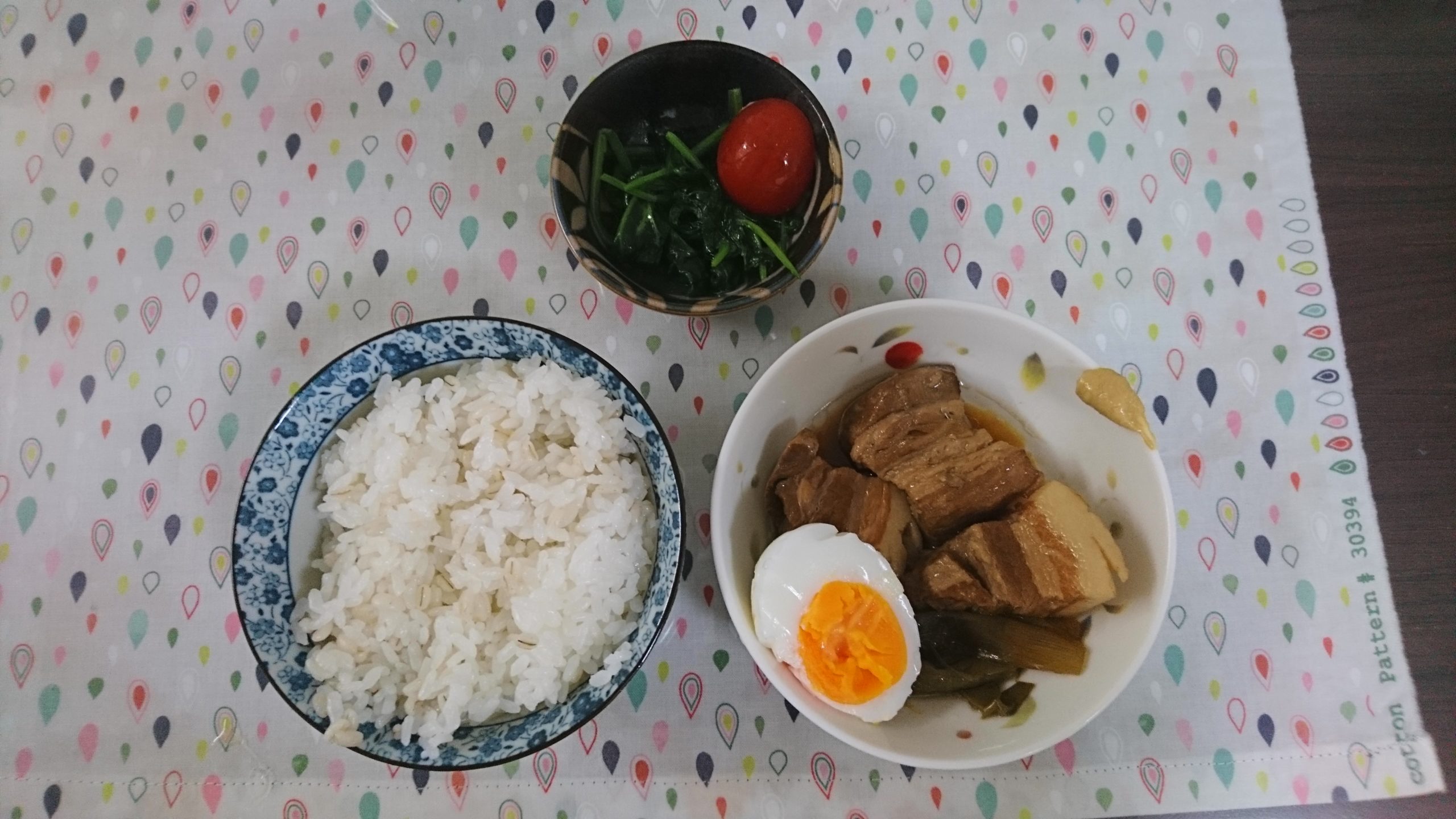

先週末ですがねぎ豚を作りました。

材料は豚バラ、長ネギ、醤油、紹興酒、水だけです。

豚肉と長ネギを適当に切って鍋に入れ、後は2時間程度煮込めば完成です。

ダンチュウという雑誌に載っています。2013年に出版された本ですので新品はないと思います。

普段は料理しないのですがおそろしく簡単で美味しいと思います。

普段料理を作らないお父さんも週末に料理をしてみてはいかがでしょう。

家族に珍しがられます。

アレルギー性鼻炎の治療は内服薬や点鼻薬などの薬物対症療法が主体です。その他には鼻づまりが強く鼻の形の異常を伴う場合や、重症のアレルギー性鼻炎で薬物療法では十分な効果が得られない場合は手術療法が選択される場合もあります。

アレルゲン免疫療法の歴史は古く、原因となるアレルゲン(ダニやスギなど)を投与することで、アレルゲン暴露によって出現する症状を和らげていく治療です。アレルゲン免疫療法には皮下免疫療法と舌下免疫療法があります。皮下免疫療法はまれではありますが強い全身副反応を認めることがあります。また注射による痛みや頻回の通院も問題になります。より安全性の高い舌下免疫療法がおこなわれるようになりその有効性が示されてきています。一般的な薬物療法であまり効果が得られない患者さん、薬の減量を望む患者さん、薬の副作用(眠気など)がある患者さんなどが適応になります。また5歳以上の小児への適応も拡大されより多くの患者への治療が行われてきています。治療は長期に渡り3~5年の治療継続が望まれます。およそ8割の患者さんにはに効果は認めますが、十分な効果を認めない場合もあります。それも理解して治療を開始する必要があります。治療開始から1年程度でも治療効果は期待できますが、治療開始から2年以上経過することでより高い治療効果が期待できます。3年以上の治療により、治療を中止した後も治療効果の持続が期待できます。

副反応の多くは薬を置いた口の中の腫れやかゆみです。アナフィラキシーなどの副反応をきたす可能性もあり注意が必要です。喘息がある場合は十分にコントロールされている必要があります。

新型コロナウイルス第二波がやや落ち着いてきたと思われます。免疫療法に興味のる患者さんや、治療希望のある患者さんはご相談ください。ダニは年中開始可能ですがスギ花粉飛散中にスギ免疫療法は開始しません。花粉飛散が落ち着く6月ごろから遅くとも12月前半までには治療開始が望まれます。